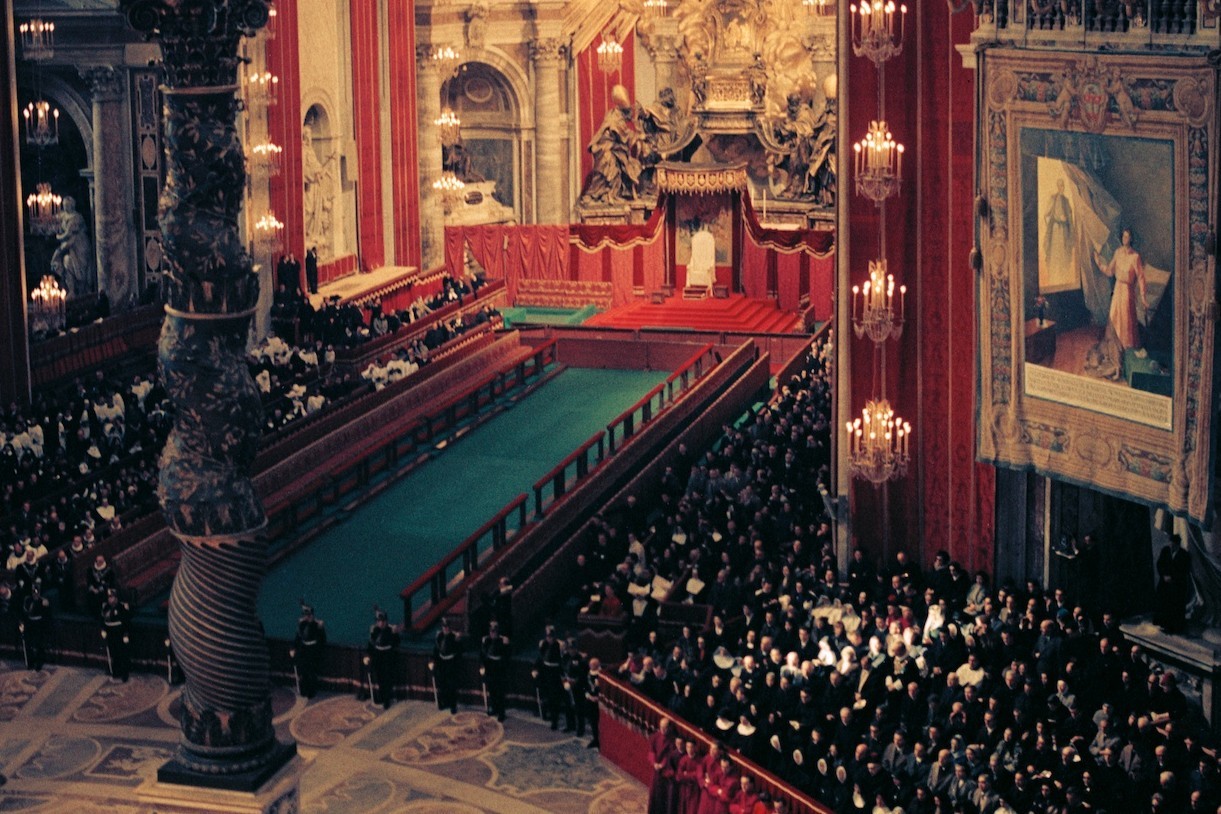

Was bleibt vom Theologenpapst? - Zum theologischen Erbe Joseph Ratzingers

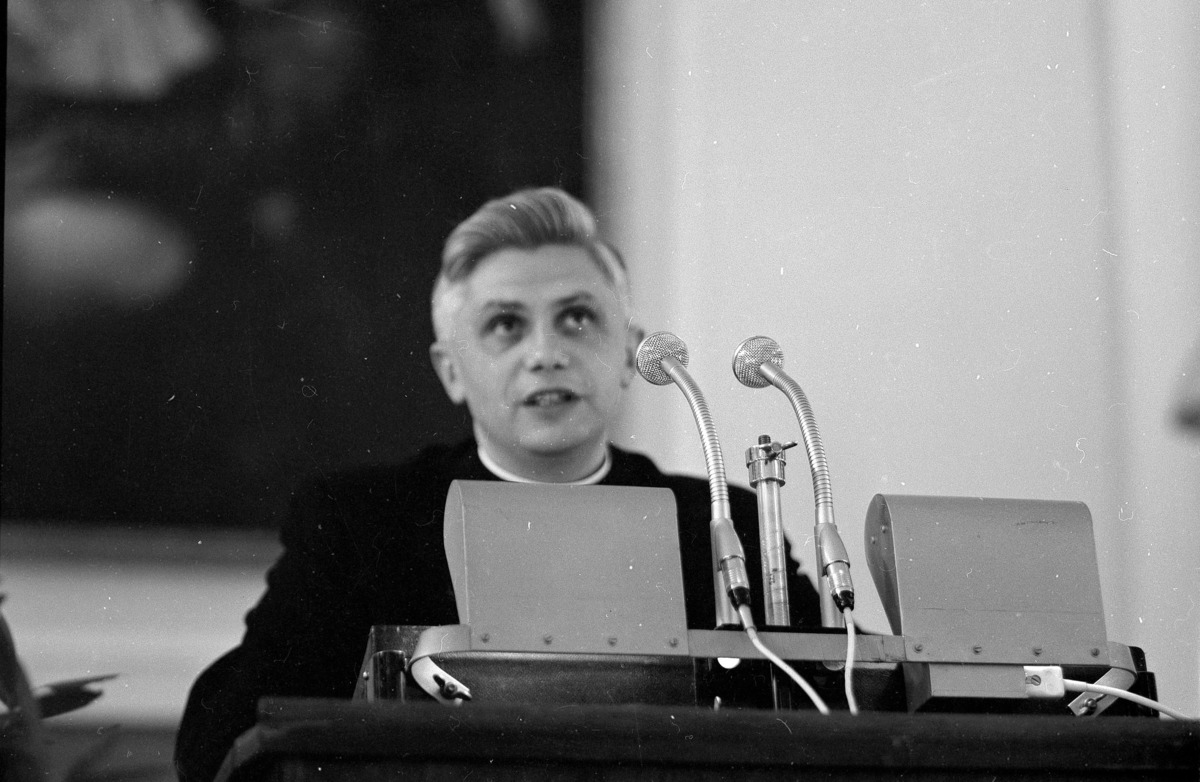

Foto: Joseph Ratzinger bei den Salzburger Hochschulwochen 1965 | Quelle: Archiv der Erzdiözese Salzburg

Podcast vom 19. Jänner 2023 | Gestaltung: Henning Klingen*

Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts "Diesseits von Eden" sagt Henning Klingen. Diesmal geht es um Joseph Ratzinger, den späteren Papst Benedikt XVI., der am Silvestertag 2022 gestorben ist. Ich sage bewusst, es geht um Joseph Ratzinger, denn es soll um die Theologie Ratzingers gehen, um das theologische Werk, sein theologisches Erbe; und nicht um sein Agieren als Papst Benedikt. Wobei das natürlich am Ende auch schwer zu trennen ist. Aber versuchen wollen und sollten wir es trotzdem. Also kein Nachruf im klassischen Sinnen – diese gab es in den letzten Wochen schon genug –, sondern Gespräch über das, wofür Joseph Ratzinger einstand, was er theologisch nach- und vielleicht ja auch vorgedacht hat.

Als Gesprächspartner habe ich mir dazu drei Theologinnen und Theologen eingeladen, die nicht nur aus unterschiedlichen Generationen stammen, sondern auch aus unterschiedlichen theologischen Kontexten und mit unterschiedlichem Hintergrund. Das soll das Bild möglichst ausgewogen machen – eine pure theologische Lobhudelei soll hier ebenso wenig Platz haben wie eine pure Kritik. Von beidem haben wir ja in besagten Nachrufen zuletzt mehr als genug gehabt.

Per Zoom zusammengeschaltet habe ich daher den emeritierten Innsbrucker Theologen Roman Siebenrock, den Wiener Theologen Jan-Heiner Tück und die neu nach Graz berufene Theologin Martina Bär. Alle drei sind – auf jeweils sehr unterschiedliche Art und Weise – mit Joseph Ratzinger in Berührung gekommen: die eine als Studierende in den 1990ern, der andere (J.H. Tück) als Theologe Anfang der 2000er und Roman Siebenrock in seinen eigenen Studienzeiten in der Studentengemeinde in München.

Ich habe die drei zunächst einmal gebeten, mit einem gewissen, auch von Joseph Ratzinger immer wieder eingeforderten, unvoreingenommenen Wohlwollen herauszuarbeiten oder darzustellen, was zentrale Aspekte der Theologie Ratzingers waren und sind. Worum ging es ihm? Was war sein – neudeutsch formuliert – theologisches Projekt? – Dabei wird es nun – Achtung, eine Warnung – zum Teil ziemlich theologisch, akademisch. Aber es wird damit wohl auch klar: so eindeutig, wie mancher Nachruf das theologische Schaffen Ratzingers abwatscht oder in den Himmel hebt – so eindeutig sind die Dinge nicht.

Soviel vorweg als "Warnung" für die kommenden 30 Minuten. Aber nun, bitte schön, Jan-Heiner Tück:

Tück: "Er selbst hat, wenn ich mal anfangen darf, immer darauf Wert gelegt, dass er mit einer Hermeneutik des Wohlwollens die vielstimmige Überlieferung der Kirche ins Heute einzubringen versucht. Das heißt: Innovationsgehabe, wie es heute mitunter in der Zunft vorkommt, war ihm suspekt. Er hat auch keinen eigenen Ansatz im Sinne einer originellen Denkform entwickelt. Was ihm wichtig war, ist, glaube ich, einerseits die biblischen, die christlichen Quellen mitzudenken und gleichzeitig aber auch die Veränderungen der Zeit im Blick zu haben. Wobei er hier durchaus von der Tradition her zeitdiagnostisch im Modus des Widerspruchs agiert hat, was dann auch die entsprechenden Kontroversen ausgelöst hat. Was man vielleicht zum Stil noch sagen muss, ist, dass er tatsächlich auch über die Kunst des theologischen Essays verfügt hat, wie wenige sonst. Ratzinger konnte auf 10 bis 15 Seiten eine klare Frage artikulieren und durcharbeiten. Umständliche Gelehrten-Diktion war ihm ebenso fremd wie ein modisches Vokabular."

Siebenrock: "Wenn man die ersten Arbeiten von Joseph Ratzinger anschaut, stehen sie zunächst einmal in Opposition zur Schultheologie. Mit diesem Ansatz hätte er in Innsbruck kein Semester überlebt... Ich möchte drei Punkte hervorheben, wo ich sagen würde, dass sie sein Profil gut beschreiben: Zum einen - sein Ansatz ist personalistisch durch und durch. Zweitens finde ich seine Habilitation spannend, weil er gegen den Trend den Offenbarungsbegriff so bestimmt, dass die Hörenden integriert sind. Also die ganze Subjektfrage ist bei Ratzinger von Anfang an integriert, nur: Das entscheidend hörende Subjekt der Offenbarung ist die Kirche und nicht der Einzelne. Und der dritte Punkt, den er kurz nach dem Konzil sieht: Er hat den Eindruck, dass wir in dieser Phase der Anpassung nach dem Konzil mehr verlieren als gewinnen, sondern eher aus der großen Tradition der Gesamtkirche arbeiten sollten."

Prof. Dr. Martina Bär, Universität Graz

Nun sind wir ja auch hier in diesem Podcast verschiedene Generationen - und Martina Bär gehört zur jüngeren Fraktion. Wie sehen Sie auf Ratzinger?

Bär: "Zunächst einmal muss ich kurz klarstellen, dass ich keine Ratzinger-Spezialistin bin. Aber als Angehörige einer Generation, die in den 1990er-Jahren begonnen hat zu studieren, fand ich vor allem seine Eschatologie bemerkenswert; also diese Idee, dass Christus die Hölle leer leidet und er hier wirklich als jemand auftritt, der Barmherzigkeit gegenüber jeder Lebensgeschichte aktualisiert. Und das fand ich bemerkenswert in einer Zeit, als gerade auch dieses Thema Eschatologie besonders groß geworden. Und ansonsten: die 'Einführung in das Christentum'. Das fand ich als Studentin schon klasse, dass er wirklich auf den ersten Seiten auf das Thema Glaubenszweifel eingeht und offen für Zweifel im Glauben und überhaupt den ganzen Säkularisierungsprozess war. Kritisch gäbe es natürlich auch vieles anzufügen, beginnend mit der Ekklesiologie und dann die ganze Diskussion um eine leidsensible Theologie, die eben mit Metz angefangen hat und die man dann weiter fortführen kann etwa in der feministischen Theologie und Befreiungstheologie. Aber ich denke, wir werden darauf auch später noch mal eingehen."

Prof. Dr. Jan-Heiner Tück, Universität Wien

In verschiedenen Kommentaren habe ich gelesen, dass mit der Eschatologie Ratzingers 1977 eigentlich seine theologische Lehrentwicklung abgeschlossen gewesen sei. Ist das tatsächlich so?

Tück: "Also zunächst möchte ich an Martina Bär anschließen: Ich finde auch, dass die Eschatologie nicht nur sein akademisch am besten ausgearbeitetes Buch ist, wie er selber gesagt hat, sondern sie nimmt gewissermaßen den definitiven Abschied von Höllenszenarien und zeigt auf, was er die erlösende Prägung des Gerichtsmotivs nennt. Hier kommt die personale Dimension, der Roman Siebenrock erwähnt hat, voll zum Tragen: Das Gericht ist der Ort, wo jeder Einzelne mit Christus, dem Erlöser und Richter, konfrontiert wird. Und dann kommt der Satz, der mir haften geblieben ist: 'Die Wahrheit, die uns richtet, ist aufgebrochen, uns zu retten'. Und an diesem Satz zeigt sich eigentlich diese christologische Codierung der Gerichtstheologie, die im Übrigen in 'Spe salvi' 2007 dann auch eine lehramtliche Fortschreibung gefunden hat. Und hier würde ich den Kommentatoren widersprechen wollen, weil er hier implizit auch auf die Frage einer postmortalen Versöhnung zwischen Tätern und Opfern eingegangen ist und also die Frage, ob eine solche Versöhnung nicht letztlich um den Preis einer billigen Harmonisierung der Abgründe erkauft ist, beantwortet. Er sagt hier durchaus im Horizont dieser universalen Hoffnung: Es wird am Tisch des himmlischen Hochzeitsmahls unterschiedliche Plätze geben. Damit ist in der Bildsprache angedeutet, dass die geschichtlichen Hypotheken nicht einfach weggewischt sind. Aber wenn sie durch das Gericht hindurch in die Wahrheit überführt worden sind und durchlitten und bereut sind, dann ist das gewissermaßen eine versöhnte Verschiedenheit, die auch im Eschaton Platz haben kann."

Wir sind jetzt bereits richtiggehend "tief-theologisch" - um nochmal kurz zurückzutreten: Sie haben angesprochen, dass Joseph Ratzinger stark die personale Dimension eingebracht hat, die Väter-Tradition, die Mystik, auch die Bibelhermeneutik. Sind das Dinge, die heute in der Theologie weiterhin stark gemacht werden müssen, die weiterhin "Leerstellen" darstellen?

Siebenrock: "Ich möchte einen Vergleich wagen, der für Innsbruck nicht ganz überraschend ist, nämlich jenen mit Karl Rahner: Auch von seinem Denken ist manches inzwischen selbstverständlich geworden... etwa, dass man biblische Ansätze nicht schmückend, sondern grundlegend hernimmt in der Theologie ist selbstverständlich geworden. Aber ich möchte doch ein paar Punkte nennen, die Ratzinger auch nach 1977 theologisch geleistet hat: Er hatte ja eine andere Aufgabe bekommen. Er war nicht mehr einfach ein Theologe am Schreibtisch, sondern er musste die Weltkirche im Umbruch begleiten. Und da würde ich mal sagen: Ob da ein anderer besser abgeschnitten hätte, darüber kann man wohl streiten. Aber auch darüber, ob der Chef der Glaubenskongregation so profiliert sein muss... Theologisch hat er in dieser Zeit die Theologie des Dialogs intensiv durchgearbeitet. Dann seine zeitbegleitende Diagnostik mit einem größeren Echo im säkularen Bereich als im katholischen Raum. Weiters, was wir allerdings noch nicht genau wissen, glaube ich, dass er auch manches Mal die Überschwänge Johannes Pauls II. eingebremst hat. Und schließlich habe ich einmal von Ratzinger den Satz in einem Interview gelesen: 'Wenn alle in eine Richtung gehen, muss doch irgendjemand Opposition treiben' - eine Aufgabe, die Ratzinger der Kirche zutraute. Auch als Präfekt der Glaubenskongregation hat er immer den Diskurs nach innen und außen gesucht. 1988 ist er schließlich der Gruppe um Lefebvre so weit entgegengegangen, wie es nur geht. Er hat alles getan, um das Schisma zu verhindern - das aber waren Dinge, in denen Ratzinger in einem 'anderen Modus' handelte, in dem er an verantwortlicher Stelle Theologie im öffentlichen Raum getrieben hat. Für die ist er auch eingestanden - und das hat mir imponiert. Ich glaube, das kann kein Zweiter in der Glaubenskongregation die nächsten 100 Jahre."

Prof. Dr. Roman Siebenrock, Universität Innsbruck

Damit können wir fast schon langsam in die Frage der theologischen Kritik an der Theologie Ratzingers "einbiegen". Und wir könnten dazu insofern eine Brücke bauen, als er ja auch als Person in anderer Form für Entscheidungen einstand - als Erzbischof etwa, der einem seiner "Gegenspieler", dem Theologen Johann Baptist Metz, den Ruf nach München verweigert hat. War das eine Grenzüberschreitung theologischer Art, bei der theologische Befindlichkeiten in handfeste Kirchenpolitik gemündet sind?

Tück: "Ratzinger hatte einfach den Eindruck, dass die Neue Politische Theologie von Metz zu einer unangemessenen Form der eschatologischen Aufladung von Politik führt. Und das wollte er um jeden Preis verhindern. Hans Maier hatte den Traktat zur Kritik der Politischen Theologie verfasst. Insofern kann man vielleicht sogar sagen, dass hier an einem Institutionenkonflikt quasi auch die Bruchlinien zwischen 'Concilium' und 'Communio' mit aufbrechen. Ich möchte aber gleich ergänzend sagen, dass durch das Gespräch in Ahaus und durch die Diagnose, dass die Krise der Kirche letztlich tiefer liegt und in einer Christologiekrise verankert ist, beide im Spätwerk doch zumindest eine gewisse Einigkeit wieder gefunden haben, die Metz mir gegenüber auch in einem persönlichen Gespräch mal betont hat. Die Grunddiagnose, dass die Umbruchsituation zum dritten Jahrtausend hin letztlich durch ein Verblassen des Gottesglaubens geprägt ist und dass damit eben wichtige semantische Potenziale des Christentums auch gesellschaftlich auf dem Spiel stehen - da lassen sich, glaube ich, erstaunliche Konvergenzen auch zwischen so unterschiedlichen Denkern wie Ratzinger und Metz finden."

Nachdem jetzt der Begriff der Neuen Politischen Theologie zur Kontrastierung schon gefallen ist, könnten Sie, Martina Bär, vielleicht kurz skizzieren, worin denn das Eigentliche dieser "anderen" Theologie im Vergleich zu Ratzinger besteht?

Bär: "Also meine Wahrnehmung ist die - und da muss ich auch noch mal vorwegschicken, dass ich eben vor allem aus der feministischen theologischen Perspektive herkomme, die ja Ansätze der Neuen Politischen Theologie teilt -, dass ich ein mangelndes Verständnis für eine Theologie aus der Opferperspektive bei Ratzinger und dann eben später auch als Benedikt XVI. feststellen kann. Was mir bei ihm immer ganz stark gefehlt hat, war, dass er nicht wirklich auf eine leidsensible Theologie einschwingen konnte, wie das Johann Baptist Metz eben vorgemacht hat, und dass er nicht durchreflektierte, was das eben theologisch bedeutet, also inwiefern Theologie auch selber dazu beiträgt, dass Menschen marginalisiert werden, dass sie Opfer von politischen Verhältnissen werden - und was die Antwort dann theologischerseits darauf sein muss, um die befreiende Botschaft des Evangeliums auch tatsächlich zur Sprache zu bringen, sodass Menschen tatsächlich auch freie Menschen werden, die aus dieser Unterdrückung erhoben werden. Und dieser Aspekt scheint mir bei Ratzinger nicht angekommen zu sein oder nicht wirklich berücksichtigt worden zu sein."

Vielleicht könnten Sie, Roman Siebenrock, noch ein wenig die Dreierkonstellation Ratzinger-Rahner-Metz beleuchten. Metz hat ja u.a. im Blick auf das Thema leidsensible Theologie seinem Lehrer Karl Rahner vorgeworfen, einer Mystik der geschlossenen Augen anzuhängen, während biblisch eine Mystik der offenen Augen gefordert wäre, die sich notwendigerweise vom Leid des Anderen betreffen lässt...

Siebenrock: "Ich muss ganz offen sagen: Diese Kritik von Metz kann man nicht ernst nehmen. Es ist eine Art Vater-Sohn-Konflikt ersten Ranges gewesen. Pater Rahner kommt von der Theologie des Ignatius her und dort von einer Theologie der geschlossenen Augen zu sprechen, ist einfach 'Blech'. Die Spannung der Konstellation liegt eher im Begriff von Größe und Grenze des christlichen Platonismus: Es gibt ein wunderbares Zitat von Ratzinger, in dem er sagt 'Nachdem nun die Gestalt gesehen worden ist, müssen wir ins Konkrete gehen'. Und hier scheiden sich die Geister bzw. ist das die Grenze der anderen beiden, die eher von der Konkretheit ausgehen. Ratzinger hat eine gute Idee gehabt, nämlich dass das Lehramt die Kleinen schützen müsste. Aber - und da würde ich da Martina Bär zustimmen - das hätte ergänzt werden müssen durch die Marginalisierten und die Opfer. Er war da nicht ganz unsensibel, aber es war nicht konstitutiv für ihn an dieser Stelle. Also insofern ist es eine Konstellation, die von Respekt getragen ist."

In Nachrufen auf Joseph Ratzinger wurde immer wieder auch gesagt, dass er gewisse blinde Flecken im Blick auf die Philosophie des 20. Jahrhunderts und auch den deutschen Idealismus hatte; dass er etwa mit der ja gerade für die Neue Politische Theologie so wichtigen Frankfurter Schule gar nichts anfangen konnte. Trifft dieser Vorwurf einer partiellen Blindheit überhaupt zu?

Tück: "Die Frage muss differenziert beantwortet werden: Es ist sicher richtig, dass Ratzinger nicht in der Intensität die Gestalten der modernen Philosophie studiert, wie es andere getan haben. Er hat aber auch darum gewusst und aus dem Grund etwa ins Ensemble der 'Communio'-Mitherausgeber extra Walter Kasper mit hinzugezogen, weil er wusste, dass sich Kasper da besser auskennt. Aber dass Ratzinger sich grundsätzlich der Rezeption der Frankfurter Schule versperrt hätte, lässt sich schon aufgrund der Textsignale, die es in seinen Arbeiten gibt, nicht so unterschreiben. In der schon erwähnten Enzyklika 'Spe salvi' etwa führt er den Dialog mit Horkheimer und Adorno und geht hier einem Motiv der negativen Dialektik nach: Also Versöhnung zu denken hieße letztlich sogar, das widerfahrene Leid zu widerrufen und hätte den Fluchtpunkt in der Auferstehung des Fleisches. Ratzinger hat gegenüber Greshakes Modell der Auferstehung im Tod, das ja zwischen Leib und Körper unterscheidet und davon ausgeht, dass der verwesende Körper keine Rolle mehr spielt, gesagt: Eine Vollendungshoffnung, in der nicht auch die materielle Dimension der Wirklichkeit mit inbegriffen ist, die fällt selbst in den Straßengraben des platonischen Dualismus zurück, den sie doch überwinden wollte. Und Ratzinger hat demgegenüber immer wieder die Auferstehung des Fleisches als skandalösen Realismus des Christentums betont, ohne damit eine christliche Restitution der Materienpartikel des verwesten Leichnams im Blick zu haben. Aber das zeigt, dass die Schablonenbildung so ohne Weiteres nicht funktioniert. Was stimmt, ist, dass er aufgrund der Wahrnehmung, dass Freiheit eigentlich gebrochen ist, dass sie verstrickt ist in Konstellationen, die sie auch einschränken, sehr zurückhaltend war gegenüber dem Autonomiedenken. Und hier ist eine Bruchlinie, die quasi auch die augustinische Prägung seiner Theologie betrifft, gegenüber allen Gestalten von Theologie, die auf der Schulter von Kant bzw. Krings oder Pröpper Freiheitstheologie treiben."

Bär: "Also ich denke, dass diese Verweigerung, sich allzu intensiv mit Autonomie auseinanderzusetzen, auch mit seiner Angst vor der Moderne zusammenhängt. Autonomie ermächtigt die Menschen, ihre Freiheit zu aktualisieren und in eine Selbstbestimmung zu kommen. Aber in seiner 'römischen Phase' merkt man ganz deutlich, dass er Angst vor einem Relativismus entwickelt, die die moderne, oder genauer gesagt: die postmoderne Gesellschaft mit sich bringen würde. Dem gegenüber hat er ein starres Kirchenbild stark gemacht hat, das einer 'communio hierarchica' folgt. Das sind alles Punkte, die eben Menschen davon zurückhält, tatsächlich von ihrer Freiheit Gebrauch zu machen, in eine Selbstbestimmung zu kommen. Und genau dasselbe sehe ich eigentlich auch in der Befreiungstheologie, dass er die so stark zurückgewiesen, weil sie diese Option für die Armen stark macht und sie ermächtigt, selber in die Handlung zu kommen und von ihrer Freiheit Gebrauch zu machen. Ich denke, das ist ein ganz großes Problem für den Kirchenmann Joseph Ratzinger oder dann eben Benedikt XVI."

Siebenrock: "Da möchte ich Ratzinger verteidigen: Erstens gibt es eine andere Moderne als die deutsche. Es gibt auch John Locke, David Hume, die englischen Empiristen... Das zweite: Ich würde auch sagen, dass er die 'Dialektik der Aufklärung' von Adorno und Horkheimer sehr gut kannte. Das hat ihn tief geprägt. Und ein dritter Punkt: Es ist wirklich erstaunlich, dass Ratzinger kaum etwas über Thomas von Aquin gemacht hat. Früher war es undenkbar, dass leitende Theologen nicht über Thomas gegangen sind. Und im deutschen Sprachraum war diese Thomas-Interpretation immer auch mit dem deutschen Idealismus verknüpft und mit Kant. Also: Man muss muss vorsichtig sein mit dieser Rede von der Moderne, als ob es nur eine Moderne gibt."

Es wurde bereits gesagt, dass viele Dinge, die Rahner, die Metz, die auch Ratzinger gedacht haben, inzwischen zu theologischen Selbstverständlichkeiten, zu Standards geworden sind. Insofern waren alle diese theologischen Ansätze "erfolgreich". Wo sehen Sie als Theologinnen und Theologen denn heute die theologische Reise hingehen?

Tück: "Ich knüpft an die 'Einführung ins Christentum' an. In den Einleitungspassagen wirbt Ratzinger dort für eine Haltung des Dialogs zwischen Glaubenden und Nichtglaubenden und zieht eine reflexive Ebene ein, indem er sagt: Der Glaubende kann heute redlicherweise nur einer sein, der die Fragen des Nichtglaubenden auch durch sich hindurchgehen lässt. Und ein ehrlicher Agnostiker muss vielleicht zugeben, dass es Momente gibt, wo er an seinen Zweifeln zweifelt. Und das ist gewissermaßen die Plattform der Verständigung. Wir leben in Zeiten einer extremen Polarisierung nicht nur innerhalb der Kirche, auch in der Gesellschaft. Diese reflexive Haltung, die Ratzinger vielleicht selbst nicht immer eingelöst hat, aber doch versucht hat - etwa in Assisi 2011, wo er bekennende Atheisten und Agnostiker eingeladen hat, um sich nochmal spiegeln zu lassen, wo unglaubwürdige Momente des Glaubens liegen, um davon lernen zu können - also diese Lernbereitschaft, die im Dialogischen liegt, die kann man als Haltung wirklich von ihm lernen.

Siebenrock: "Ich denke auch, dass es unser Anliegen sein muss, gesprächsfähig zu sein, und zwar nach innen und nach außen, ohne jeden Vorbehalt. Pluralität zuzulassen und gesprächsfähig zu bleiben bis hinein in die Ratlosigkeit. Das scheint mir wichtig zu sein. Und das Zweite: Die grundlegende Vernunft der Theologie ist nicht die 'Phronesis', sondern es ist die Fähigkeit, ein Gefühl zu haben, was ein gutes Leben für alle sein kann. Und diese Solidarität und diese Aufmerksamkeit wird die Zukunft bestimmen. Und natürlich auch, dass jeder am Fehl Gottes mitträgt: Gott ist abhanden gekommen. Und das ist vielleicht auch die Fähigkeit, mit Jesus als dem Verlassenen, dem Ausgesetzten, unterwegs zu sein. Also nicht mehr eine Theologie des Wissens, sondern eine Theologie der Partizipation."

Bär: "Ich denke, dass diese Theologie ganz wichtig ist, die seit ein paar Jahren entsteht; nämlich, dass man in säkularen Feldern Orte der Offenbarung Gottes finden kann. Das heißt: keine Angst mehr vor Säkularisierungsprozessen zu haben; sich einzugestehen, dass wir als Theologen selber schon ganz stark an diesen Säkularisierungsprozessen partizipieren, also Teil einer postmodernen Gesellschaft sind, dass man aufhört, in Opposition zu denken - wir als die frommen Theologen und draußen die gottlosen anderen Menschen -, sondern dass wir eben genau diese Opposition aufbrechen und uns selber als Teil der anderen sehen und andersherum genauso."

Das sagt Martina Bär. Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge von "Diesseits von Eden" angekommen. Wie gewarnt: Es war ziemlich theologisch, aber ich hoffe, zugleich auch erhellend und Geschmack-machend auf mehr. Wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind, dann empfehlen wir: abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast – z.B. auf Spotify, itunes oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören sagt Henning Klingen.