Allerheiligen & Allerseelen: Sperrige Feiertage neu entdeckt

Podcast vom 29. Oktober 2021 | Gestaltung: Henning Klingen*

Uaaaaaaahhhhh – "Süßes sonst gibt's Saures!" Seit etwa 20 Jahren ist der 31. Oktober fest in der Hand der Halloween-Fans. Gruselige Masken, Partys und Umzüge lassen fast vergessen, dass man damit den Vorabend eines zentralen katholischen Festes feiert: Allerheiligen – und einen Tag später Allerseelen. Zwei Feste, die viele Menschen mit der bisweilen ungeliebten Pflicht zum Friedhofsbesuch verbinden. Dabei "kann" Allerheiligen und Allerseelen allerlei mehr. Und auf genau diese Suche nach dem "Mehr", nach dem Kern dieser Feiertage wollen wir uns heute hier bei "Diesseits von Eden" begeben. Herzlich willkommen also sagt Henning Klingen.

Das "Matyrologium Romanum", das offizielle Verzeichnis aller Heiligen und Seligen der römisch-katholischen Kirche zählt inzwischen über 6.600 Heilige und Selige sowie rund 7.400 Märtyrer. Man kennt also – anders gesagt – die allerwenigsten dieser Heiligen tatsächlich. Das Fest Allerheiligen bietet nun die Möglichkeit, aller dieser Heiligen – ob bekannt oder unbekannt – zu gedenken. Die katholische Tradition geht davon aus, dass diese Heiligen in einer besonderen Beziehung zu Gott stehen, ja, dass die Bitte um Fürsprache durch einen Heiligen bzw. eine Heilige etwas zu bewirken vermag. Doch katholisch geht da noch mehr, wie der Innsbrucker Dogmatiker, Prof. Johannes Hoff, ausführt:

"Heilige sind nicht moralische Vorbilder, die zum Nachahmen anregen, sondern Beispiele für das, was man nicht selber 'machen' kann. Beispiele für die Gnade, in Einklang mit sich selbst und in Einklang mit Gott zu leben. Heilige sind Menschen, die Lebenskrisen durchgestanden und dabei etwas gefunden haben, das sich nicht durch Leistung herstellen lässt. Nicht zufällig heißt es in der Lesung von Allerheiligen 'Selig die Armen im Geiste'. Die bedeutendsten Heiligen sind nicht diejenigen, die sich einen Heiligenschein verdient haben, sondern die kleinen, unbedeutenden oder gar unbekannten Heiligen. Zuweilen begegnen wir solchen Menschen auch in unserem eigenen Leben. Ihrer wird zu Allerheiligen in besonderer Weise gedacht."

Kein Elite-Programm der Frömmigkeit

Sein Wiener Kollege, der Dogmatik-Professor Jan-Heiner Tück, sieht in Allerheiligen ein geradezu modernes Fest – denn Allerheiligen zeige die Pluralität der Nachfolge-Formen auf. Jeder Heilige eine eigene Biografie, eine eigene Form der Nachfolge, der Hingabe, des Glaubens – ganz so, wie es die Moderne ja auch einfordert: Be yourself, sei ganz du selbst. Aber eben mit dem feinen Unterschied oder Mehrwert, dass Heilige ein individuelles Leben ganz im Horizont Gottes geführt haben. Es gehe im Übrigen dabei nicht um ein "Elite-Programm der Frömmigkeit", so Tück, also nicht darum, dass wir in einen Wettstreit der Heiligkeit eintreten:

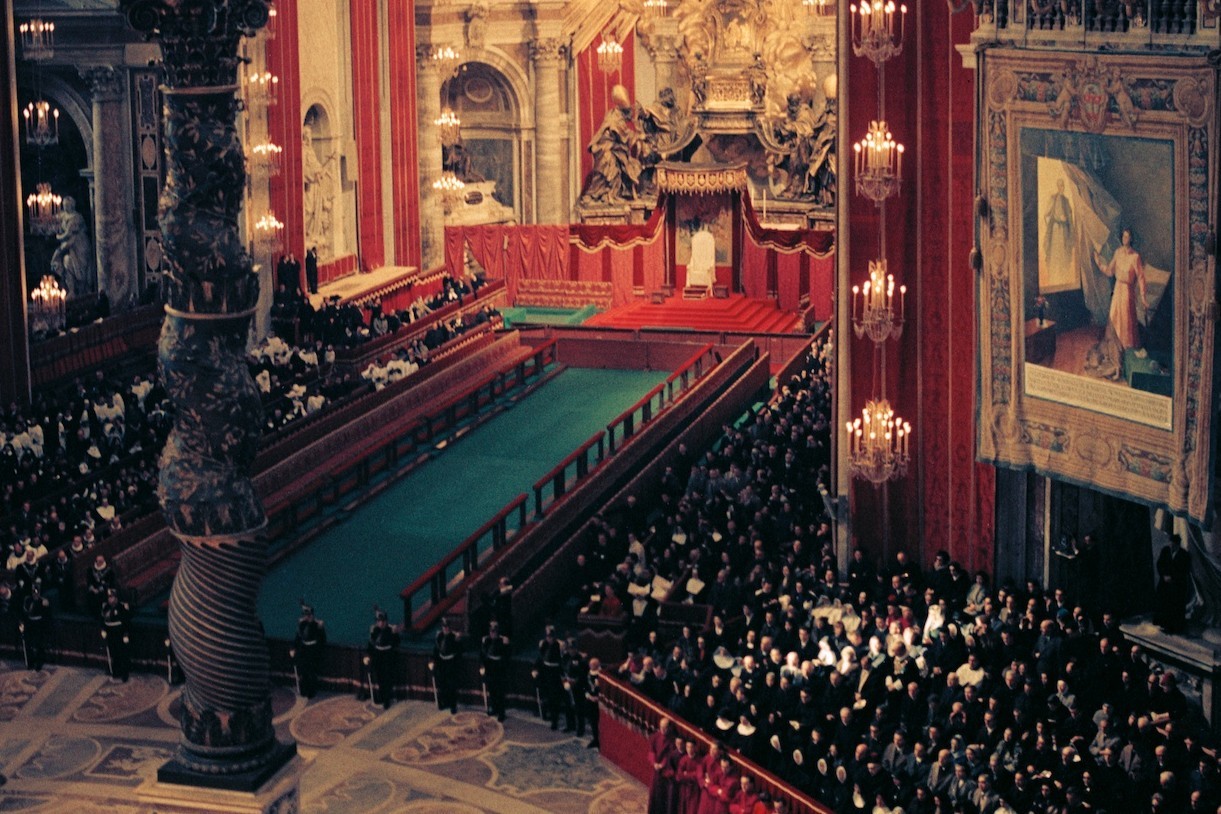

"Ja, ich würde jetzt davor warnen, Heiligkeit als 'Elite-Programm der Frömmigkeits-Virtuosen' beschreiben zu wollen. Das Zweite Vatikanum hat in 'Lumen Gentium' die allgemeine Berufung zur Heiligkeit in die Mitte gestellt. Das heißt, jeder Christ, jede Christin ist berufen zu versuchen, in seinem Lebensumfeld dem Evangelium ein ansprechendes Gesicht zu geben. Insofern wird der Begriff der Heiligkeit vom Konzil her gewissermaßen demokratisiert; und das viel bemühte Motiv des gemeinsamen Priestertums aller Gläubigen ist zunächst nicht in Opposition zum Klerus gedacht, wie man in Reformdiskursen immer wieder hören kann, sondern meint eigentlich den Auftrag, dass jeder ein Charisma mitbringt in seinem Kontext. Das heißt im Blick auf die ausdifferenzierte Berufswelt der Spätmoderne, dass da sehr vielfältige Kontexte sind, um dem Evangelium eben ein möglichst glaubwürdiges und authentisches Gesicht zu geben."

Eine modernitätsverträgliche Anschlussfähigkeit des Allerheiligenfestes sieht auch die Grazer Religionswissenschaftlerin Prof. Theresia Heimerl:

"In der öffentlichen Wahrnehmung hat das christliche Totengedenken verehrenden Erinnerung an die besonderen Toten, die Heiligen, längst den Rang abgelaufen. Das liegt vielleicht an der Kollektivierung des Gedenkens, mit der wir wenig anfangen können. Die Heiligen haben ja alle ihre individuellen Feiertage, oft auch Feiern und Umzüge. Die Heiligen des katholischen Christentums sind zumindest in ihrer Funktion eng verwandt mit den Göttinnen und Göttern polytheistischen Religionen. Jeder und jede ist Spezialist für bestimmte Bereiche des Lebens. Sie stehen mit Rat und Tat zur Seite. Vielleicht kommt dieses Spezialistentum unserer fragmentierten spätmodernen Lebenswelt sogar entgegen. Die Diskussion über Heiligkeit tritt in dieser Lebenswelt in den Hintergrund gegenüber dringenden Anliegen: Wenn der heilige Antonius geholfen hat, den Autoschlüssel wiederzufinden, dann werden auch Skeptiker für den Moment zu guten Katholiken. Wenn die Religionswissenschaftlerin raten müsste, welches der tradierten Konzepte der Transzendenz im Christentum die höchste Alltagstauglichkeit hat, wären es die Heiligen."

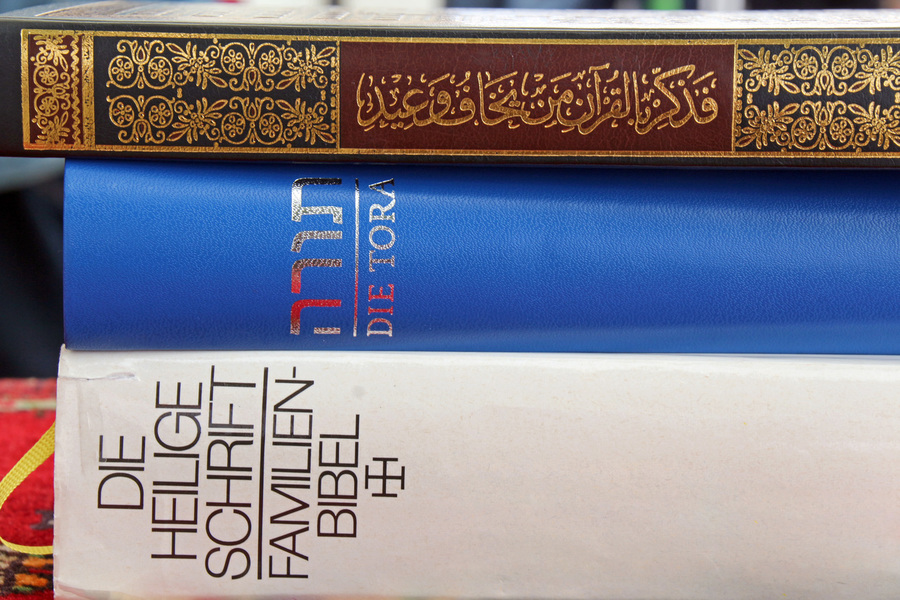

Ulrich Körtner mit evangelischen Einsprüchen

Bei so viel Einigkeit und Modernitätsverträglichkeit braucht es natürlich auch die kritische, spitze Gegenrede. Die kommt auch prompt aus berufenem Munde – nämlich vom evangelischen Wiener Theologen Prof. Ulrich Körtner. Mit der Heiligenverehrung – zumindest mit jener, die zur Zeit Luthers mit Ablasswesen und anderen volksfrommen Auswüchsen einherging, kann er erwartungsgemäß nichts anfangen. Mehr noch: ihm erscheint die Idee einer Fürsprache der Heiligen bei Gott und einer Anrufbarkeit der Heiligen geradezu als unbiblisch:

"Für einen Reformierten, wie ich es bin, sind Allerheiligen und Allerseelen eigentlich gar kein Thema, weil wir schließlich den Ewigkeits- oder Totensonntag haben. Das ist bei den Evangelischen der letzte Sonntag im Kirchenjahr, also der letzte Sonntag vor dem ersten Advent. Er heißt auch Ewigkeitssonntag, weil er als letzter Sonntag vor dem Advent an das Ende der Zeiten, die Hoffnung des Glaubens auf das ewige Leben und die Wiederkunft Christi verweist. Für Evangelische ist natürlich der 31. Oktober viel wichtiger als der erste November. Der 31. Oktober wird als Reformationstag begangen, weil Martin Luther an diesem Tag seine 95 Thesen gegen das Ablasswesen veröffentlicht hat, die zum Fanal der Reformation wurden. Seine Kritik am Ablasswesen aber war für die Anhänger der Reformation der Anfang vom Ende der Heiligenverehrung. Die Vorstellung, es gäbe heilige Menschen von Maria abwärts, die durch ihren Glauben und ihre guten Werke, ihre Verdienste, einen Schatz im Himmel erworben hätten, aus dem dann für zeitliche Sünden Strafen im Fegefeuer Ablass gewährt werden könnte, fiel der reformatorischen Lehre von der Rechtfertigung des Sünders allein aus dem Glauben zum Opfer. Und tatsächlich ist die Vorstellung von einer durch die Verdienste der Heiligen um Christi erworbenen Gnadenschatz ebenso unbiblisch wie der Glaube an die Fürsprache der Heiligen oder der Maria, die im Gebet angerufen werden: Heilige Barbara, bitte für uns und so weiter."

Entsprechendes Unverständnis bringt Körtner auch der geradezu inflationären Flut an Selig- und Heiligsprechungen etwa unter Papst Johannes Paul II. entgegen. Da zumindest ist er mit seiner Kritik nicht allein. Noch einmal Jan-Heiner Tück:

"Johannes Paul II. War in der Tat ein Weltmeister der Heiligsprechung. Das hatte allerdings die Intention, dass er in den unterschiedlichen Regionen der Weltkirche Personen, Figuren als leuchtende Vorbilder vor Augen stellen wollte, die quasi den Glauben befördern sollte. Das hing mit seinem Evangelisierung-Programm zusammen. Also diese Inflation von Kanonisierungen kann man kritisch sehen, wird man sicher auch kritisch sehen müssen, aber der Grundimpuls für ihn war eben, in den unterschiedlichen Regionen Exempel vor Augen zu stellen, die die Leute motivieren, es auf ähnliche Weise zu versuchen."

Ökumene-verträgliche Heiligenverehrung?

Doch es gibt auch Berührungspunkte, quasi eine ökumenisch verträgliche Form der Heiligenverehrung. Die setzt da ein, wo man Heilige als gemeinsame Vorbilder im Glauben versteht – und darin, dass sie nicht aus eigenen Stücken sich um das Heil verdient gemacht haben, sondern sie in ihrem Leben Gott Platz gegeben haben; dass sie nur aus Gnade – sola gratia – und nur aus Glauben – sola fide – das Heil, Heiligkeit empfangen haben. Noch einmal Ulrich Körtner:

"Nach meinem Verständnis können Heilige, über deren Heiligkeit sich im Einzelfall natürlich trefflich streiten lässt, im besten Fall Vorbilder sein, und in dem Sinne kann ich dem auch was abgewinnen, wenn wir sagen, wir gedenken besonderer Märtyrer in der Kirche, und das haben wir im evangelischen Bereich auch. Natürlich darf hier der Hinweis auf Dietrich Bonhoeffer oder auf Martin Luther King nicht fehlen. Oder dass wir uns auch als evangelische und katholische Christen erinnern, die vorbildlich ihren Glauben gelebt haben und bezeugt haben, auch durch ihren eigenen Tod. Ich nenne jetzt mal Alfred Delp in der NS-Zeit oder Oscar Romero, und ich könnte noch viele andere nennen. Da gibt es gute Gründe, wie soll ich mal sagen, für ein ökumenisches Gedenken. Also nicht nur die Evangelen denken an ihre, die Katholiken an ihre Märtyrer oder nennen wir sie meinetwegen Heilige, sondern ein ökumenisches Gedenken an Menschen, die hier authentisch überzeugend ihren Glauben gelebt haben."

Einen Tag nach Allerheiligen wird in der katholischen Kirche aller Seelen gedacht, also aller Verstorbenen. Hier gibt es zweifellos weniger Reibereien in der Ökumene. Und auch berührt Allerseelen eine Art anthropologische Tiefenschicht, indem sie den Wert der Erinnerung als ein Band zwischen den Generationen wach hält. Die Grazer Religionswissenschaftlerin Theresia Heimerl:

"Die Erinnerung an die Toten gehört sicher zu den ältesten und weit verbreitetsten Formen religiöser Kultur. Feierliche Bestattungen, die uns Archäologen für längst untergegangene Kulturen von vor 5.000 Jahren oder noch länger zurück erschließen, zeugen davon, dass die Frage nach dem Tod, dem Umgang mit den Toten und damit verbunden nach dem weiteren Schicksal eine anthropologische Konstante darstellt. Das christliche Allerseelenfest mag theologiegeschichtlich nicht zu den ältesten Festen gehören. Es spiegelt aber noch ganz unvermittelt wie wenig andere christliche Feste archaische Vorstellungen und Bedürfnisse wider. Vor allem, wenn man sich seine folkloristische Ausgestaltung in verschiedenen Teilen der Welt vor Augen führt: Ob die Familienfeiern am Tag der Toten auf den Friedhöfen in Mexiko oder die für die Verstorbenen abgestellten Speisen im ländlichen Kärnten - im Allerseelenfest wirkt die vorchristliche Vorstellung nach, dass zumindest einmal im Jahr die Welten der Toten und der Lebenden durchlässig sind und die Verstorbenen noch so sehr zu uns gehören, dass sie als Geister ihre Familie besuchen kommen."

Bleibendes Band zwischen den Generationen

Die Sorge um die eigene Sterblichkeit und den Tod der Anderen hängen eng zusammen. Kulturgeschichtlich, religionsgeschichtlich, philosophisch. Das weiß auch Johannes Hoff:

"In der griechischen Antike galt die Sorge um den eigenen Tod als Anfang der Weisheit. Denn es gibt keine Erkenntnis ohne Selbsterkenntnis und keine Selbsterkenntnis ohne Einsicht in die eigene Endlichkeit oder Einsicht in das, was uns zu verletzlichen Wesen werden lässt. Die Sorge um sich ist dabei unentwirrbar verschränkt mit der Sorge um den Tod anderer Menschen. Wenn ich ein Stück meines Lebensweges mit einem Menschen geteilt habe, stirbt mit diesem Menschen auch ein Teil von mir selbst. Aus diesem Grund haben Menschen seit jeher die Jahreszeit, in der Blätter fallen und das Leben sich zurückzuziehen beginnt als Chance genutzt, den Wurzeln ihres eigenen Lebens auf die Spur zu kommen. Die dunkle Zeit des Jahres hat eine ruhelose Grundstimmung. Sie erinnert an geistige Kräfte der Zerstreuung und des Zerfalls. Man kann dieser Grundstimmung ausweichen, sie sozusagen übertünchen, indem man schon mal Advent oder Weihnachten feiert. Aber damit vergibt man die Chance, der Erde treu zu bleiben und mit sich selbst ins Reine zu kommen. Da liegt der tiefere Sinn der Praxis, zu Beginn der dunklen Jahreszeit Gräber, Gedenkstätten, Gedenkgottesdienst oder Gräbersegnungen aufzusuchen. Die Segnung der Toten wirft Licht auf unser eigenes Leben. Nach katholischer Überzeugung sind die Verstorbenen, die mich auf meinen Lebensweg prägten, in der Liturgie präsent. Es gibt eine bleibende Verbindung zwischen Lebendigen und Toten."

Diese Verbindung, dieses Band zwischen Lebenden und Toten, ist das Geheimnis der Erlösung: denn kein Heil ohne das Heil der Toten, der Anderen, der unschuldigen Opfer der Geschichte. Das, darauf weist Jan-Heiner Tück mit Nachdruck hin, markiert eine der wichtigsten Errungenschaften des biblischen Monotheismus:

"Allerseelen setzt im Kalender eine Zäsur, eine Unterbrechung, die dem Schmerz und der Trauer um die Verlorenen Raum gibt und damit auch dem Imperativ unserer immer mehr funktionalistischen Gesellschaften einen wohltuenden Kontrapunkt setzt. Es ist also klar: Kirche ist Erinnerungsgemeinschaft, die zunächst versucht, nicht zu vergessen und auch nicht zu verdrängen, sondern die eben auch den Biografien der Verstorbenen, natürlich vor allem der Familienangehörigen, aber auch der Freunde Raum gibt um. Mit dieser Erinnerung ist dann zugleich wieder der Hoffnungsimpuls verbunden, dass die Biografien bei aller Brüchigkeit, die sie aufweisen mögen, letztlich doch eingezeichnet sind in das Leben stiftende Gedächtnis Gottes. Also dass am Ende nicht der Ozean des Nichts steht, in denen alles ein mündet, sondern dass es diese Verheißung gibt, an der 'Communio sanctorum' Anteil zu gewinnen. Und das veranlasst mich, noch mal darauf hinzuweisen, dass Kirche halbiert wird, wenn darin nur die Gemeinschaft der 'Jetzt-Gläubigen' gesehen wird. Kirche hat eine Tiefendimension, die eben alle die mit umschließt, die uns im Glauben vorangegangen sind. Und Kirche hat deshalb auch eine eigene Memorial-Kultur ausgebildet, die in Allerseelen auch in rituellen Praktiken zum Ausdruck kommt: Gräberbesuch, Segnung der Gräber, Kerzen anzünden, um dieser Verheißungsdimension auch Ausdruck zu verleihen. Und das scheint mir wichtig in einer Gesellschaft, die für Trauer, für Schmerz, für diese Dinge zunehmend weniger Zeit hat, in der es permanent ums Funktionieren-Müssen geht, um die Optimierung und so weiter. Hier wird eine Zäsur gesetzt, wo dem Raum gegeben wird und wo die Erinnerung an das, was nicht mehr da ist, in die Gegenwart einbricht und so natürlich auch noch mal daran erinnert, dass unser Leben selbst unter dem Neigungswinkel der Kreatürlichkeit und Sterblichkeit steht."

Unter dem Neigungswinkel der Kreatürlichkeit und Sterblichkeit: schöner und treffender kann man christliche Existenz kaum auf den Punkt bringen. Damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören sagt Henning Klingen. Bleiben Sie verbunden – mit den kleinen und großem Heiligen und mit denjenigen Generationen, auf deren Schultern wir Lebenden heute stehen.