"Nun sag, wie hast du's mit der Religion?" - Paul Zulehner und Hans Joas über die Gretchenfrage der Säkularisierung

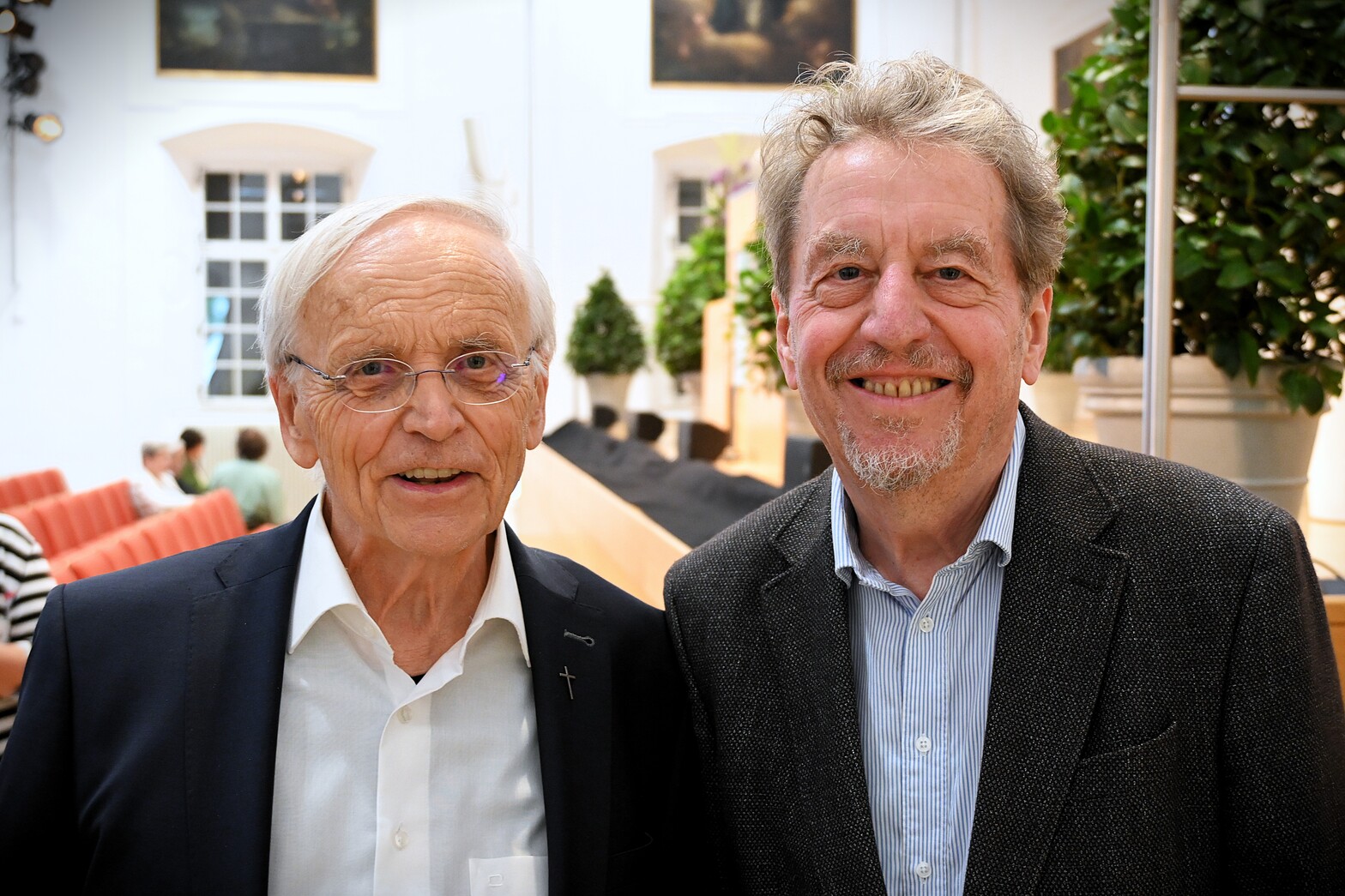

Foto: Henning Klingen

Podcast vom 25. August 2025 | Hinweis: Transkript gekürzt! | Gestaltung: Henning Klingen*

Salzburg im Sommer: Das sind nicht nur die Festspiele, sondern seit fast 100 Jahren auch die Salzburger Hochschulwochen. Bei dieser smarten Sommerfrische, die Jahr für Jahr fast 1.000 Teilnehmer in die Mozartstadt lockt, ging es es in diesem Jahr um die Frage: "Was uns leben lässt ... und was uns (vielleicht) vergiftet".

Viele religiös-musikalische Menschen oder auch Menschen mit Freude an theologischer Debatte sind hier. Und sie würden wohl auf das Thema antworten, was mich leben lässt, natürlich auch die Religion und mein Glaube. Doch damit sind sie gewissermaßen eine aussterbende Art – zumindest, wenn man den Verfechtern der klassischen Säkularisierungsthese glaubt. Die geht davon aus, dass – grob gesagt – mit Fortschritt, Entwicklung, Individualisierung die Welt entzaubert wird und letztlich religiöse Bindekräfte schwinden; dass Religion kein zwingender Faktor mehr ist für die Bewältigung des Lebens oder die Sinnstiftung.

Was bedeutet ein solcher Befund für Kirchen und Religionsgemeinschaften? Beschreibt er ein globales Phänomen oder einen europäischen Sonderweg? Und stimmt der Befund überhaupt? Über diese Fragen wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Henning Klingen - und ich freue mich sehr, dass zwei zentrale "Player" der heurigen Hochschulwochen der Einladung gefolgt sind: Zum einen der Wiener Pastoraltheologe und diesjährige Preisträger des Theologischen Preises der Hochschuhwochen für ein Lebenswerk, Professor Paul Zulehner. Und der in Berlin lehrende Religionssoziologe und frühere theologische Preisträger und diesjährige Eröffnungsredner, Professor Hans Joas.

Professor Joas, Sie haben sich immer wieder zur Säkularisierungsthematik geäußert, Bücher wie Glaube als Option oder Die Macht des Heiligen veröffentlicht und bei der Pastoraltagung in Österreich vor sechs Jahren sinngemäß gesagt, die klassische Säkularisierungsthese sei passé. Nun hat der Pastoraltheologe Jan Loffelt ein viel diskutiertes Buch (Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt) vorgelegt, in dem er auf Basis von Religionsmonitoren und Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen behauptet, Säkularisierung sei alles andere als erledigt. Durch spirituelle Entwöhnung und religiöse Sprachlosigkeit sei die Gottesfrage vielfach nicht einmal mehr als Frage verständlich, und auch die Sinnfrage ziehe nicht mehr. Selbst dem existenziellen Gegenüber begegne man mit Indifferenz. Wie stehen Sie dazu? Teilen Sie diesen Befund?

Gleichzeitigkeit von Säkularisierung und religiöser Revitalisierung

Joas: Nein, diesen Befund teile ich nicht. Schon Ihre Formulierung zeigt, warum. Wer sagt, die Säkularisierungsthese sei passé, bestreitet nicht, dass es Prozesse der Entkirchlichung gibt. Die These hat aber nie einfach nur besagt: "Es gibt Säkularisierung." Das wäre ein empirischer Befund, über den man streiten kann. Sie hat vielmehr behauptet, Modernisierung führe notwendig und irreversibel zur Schwächung von Religion. In den 1950er- und 60er-Jahren hielten das 95 % der Fachleute für zutreffend, heute vielleicht noch 5 %. Natürlich kann man über wissenschaftliche Fragen nicht per Mehrheitsentscheidung befinden – die Minderheit kann recht haben. Aber man muss erklären, warum sich so viele Experten abgewandt haben. Ich selbst bekomme seit Jahrzehnten den Einwand zu hören: "Aber Sie können doch nicht bestreiten, dass weniger Leute in den Gottesdienst gehen." Natürlich bestreite ich das nicht. Ich lebe in Berlin, ich sehe die Säkularisierung. Aber die Erklärung liegt nicht im Grad der Modernisierung. Sonst wären die USA – ökonomisch und technisch hochmodern – nicht zugleich religiös so vital. Wir müssen weg von der Vorstellung, dass allein der Hinweis auf Säkularisierungsphänomene schon eine Erklärung liefert. Stattdessen gilt es zu fragen: Wie erklären wir die konkreten Entwicklungen in einzelnen Ländern – und ebenso religiöse Revitalisierungen in anderen?

Paul Zulehner, können Sie das aus pastoraltheologischer Sicht bestätigen?

Zulehner: Ja, aber ich möchte etwas biografisch ausholen. 1970 schickte mich Kardinal König nach Konstanz zu Thomas Luckmann, über den ich auch Peter Berger kennenlernte. Beide vertraten gegensätzliche Positionen: Luckmann sprach von einer unsichtbaren Religion, die nie verschwinden könne, weil der Mensch von Natur aus transzendiere. Berger dagegen betonte das Verschwinden des Religiösen aus vielen gesellschaftlichen Bereichen. Später hat er jedoch selbst in The Many Altars of Modernity erkannt: In freien Gesellschaften gibt es keine einheitliche Weltanschauung mehr, sondern Wahlmöglichkeiten – "from fate to choice". Europa ist in der ganzen Sache ein Sonderfall. Ich glaube, die Vermengung von Gott und Gewalt, etwa im Dreißigjährigen Krieg, hat Religion in Misskredit gebracht. Seither versuchte man, Frieden ohne Religion zu sichern, von Voltaire bis zu atheistischen Systemen, die aber ebenfalls inhuman waren. In Studien zeigt sich heute eine Vielfalt: gelebtes Christentum, privatisierte Religiosität, Atheismus – alles nebeneinander. Prognosen halte ich für schwierig. Wer hätte etwa den heutigen Backlash populistischer und fundamentalistischer Bewegungen vorausgesagt? Aber ja, wir haben einen Säkularisierungstrend - und wir haben einen Preis zu zahlen für diese Form des Umgangs europäischer Politik mit Gott, wo man Gott in Misskredit gebracht hat.

Joas: Ich war persönlich nicht von Berger oder Luckmann geprägt und sehe vieles davon durchaus kritisch. Berger etwa sagte 1968 voraus, im Jahr 2000 werde es keine religiösen Institutionen mehr geben – eine klar falsche Prognose. Seine Annahme, dass Glaube nur in homogenen Milieus weitergegeben werde, ist empirisch widerlegt. Untersuchungen zeigen: Wer erstmals mit religiöser Pluralität konfrontiert ist, interessiert sich oft stärker für den eigenen Glauben. Darum halte ich auch den Begriff "Choice" für irreführend: Glauben ist keine Menüwahl, sondern gründet in Erfahrungen, ähnlich wie unsere tiefsten moralischen Überzeugungen. Charles Taylor hat dies meines Erachtens besser gefasst: Säkularisierung bedeutet nicht bloß Verlust, sondern die Entstehung einer neuen, säkularen Option – nämlich die Option, offen nicht glauben zu können. In diesem Kontext kann niemand mehr glauben, ohne das Bewusstsein, auch nicht glauben zu können. Ganz nah bei Ihnen bin ich, Herr Zulehner, bei der Betonung des Historischen: Ich glaube auch, dass wir die Frage, warum sich gerade Europa seit etwa 1700 in breiter Front eine säkulare Option entwickelt hat, nicht ohne religionspolitischen Blick verstehen können. Deswegen halte ich den Weg einer politischen Soziologie der Religion für vielversprechender als den Weg der modernisierungstheoretischen Säkularisierungsthese: Denn Säkularisierung war nicht aus der Modernisierung oder aus wirtschaftlichem und technischem Fortschritt heraus erfolgreich, sondern sie wird vermittelt über politische Prozesse und die je spezifischen Konstellationen von Staat und Religionsgemeinschaften.

"Wir brauchen eine Theologie der Säkularität"

Zulehner: Ja, die religiös-politische Konstellationen ist eminent wichtig. Und diese sind ja in Russland, im Islam oder im Protestantismus jeweils ganz anders. Aber ich möchte doch auch die Theologie ins Spiel bringen. Denn als Theologe lautet die spezifische Frage ja: Was macht Gott mit seiner säkularen Welt? Wenn ich bei Joel lese, dass die Leidenschaft Gottes für sein Land, für seine Welt erwachte, dann muss man theologisch die Frage stellen, was das heute in einer säkularen Welt heißt. Wir brauchen also eine Theologie der Säkularität. Vielleicht helfen dabei sogar panentheistische Ansätze und mystische Traditionen und Erfahrungen von "great love and great suffering" (Richard Rohr), um Anknüpfungspunkte zu finden. Theologie darf sich nicht nur von Religionssoziologie befragen lassen, sondern sollte auch selbst Fragen an sie zurückstellen. Wie zeigt sich Gott im Leben der Welt, im Leben des Menschen?

Joas: Das geht mir ein wenig zu schnell mit der Einführung des Gottesbegriffs an dieser Stelle. Viele Religionen kennen schließlich gar keinen personalen Gott. Ausgangspunkt sind für mich stets Erfahrungen der Selbsttranszendenz, Erfahrungen, die mich über die Grenzen des Selbst hinausreißen: Verliebtheit, ekstatische Naturerlebnisse, Begegnungen mit Heiligem. Diese lassen sich unterschiedlich deuten. Und unter bestimmten kulturellen Bedingungen kann – über viele Zwischenschritte – aus solchen Erfahrungen eben auch der Gedanke des einen, transzendenten Gottes entstehen.

"Vance als Sprecher des US-Katholizismus zu sehen, ist irrwitzig"

In der klassischen Säkularisierungsthese ging man ja lange davon aus, dass Säkularisierung unumkehrbar ist. Heute erleben wir in den USA evangelikale Politisierung und integralistische Tendenzen. Ein Widerspruch?

Joas: Säkularisierung ist nicht irreversibel. Kommunistische Länder wie China haben massive religiöse Revitalisierungen erlebt. In den USA war Religion ohnehin immer vital. Zwar steigt die Zahl der "Unaffiliated", doch viele kehren auch zurück oder suchen neue religiöse Bindungen. Politisch ist Vorsicht geboten: Integralistische Strömungen, etwa um J.D. Vance, sind gefährlich, aber keineswegs repräsentativ für den Katholizismus in den USA. Das erscheint mir tatsächlich aberwitzig, in Vance eine Art Sprecher des amerikanischen Katholizismus zu sehen, wie das manche Kreise heute machen. Ebenso aberwitzig wäre es, in Carl Schmitt einen Repräsentanten des deutschen Katholizismus zu sehen. Dass er derzeit verstärkt in bestimmten Kreisen rezipiert wird, hat mit seinem Verständnis des römischen Katholizismus als hochgradig hierarchisch und autoritär zu tun. Es geht um einen Zugriff auf eine bestimmte politische Form. Es mag sein, dass diese Dinge im Umfeld von Trump eine gewisse Inspirationsquelle für einen möglicherweise künftigen Präsidenten Vance darstellen. Aber heute weitaus bedeutsamer und naheliegender scheint mir das Problem des "White Christian Nationalism" zu sein, der in rassistischen Traditionen wurzelt.

Zulehner: Auch ich sehe, dass es in den USA in Richtung einer Indienstnahme der Religion für politische Zwecke geht. Und diese ruft auf der anderen politischen Seite - also bei den Demokraten - wieder Gegenbewegungen hervor. So bestätigt eine aktuelle Pew Research-Studie, dass die Gruppe der "Nones", also derjenigen, die sich in Umfragen zur Religionszugehörigkeit als Atheisten, Agnostiker ähnliches bezeichnen, unter den Demokraten aus Protest gegen die Indienstnahme der Religion sprunghaft in die Höhe gestiegen ist. Ich hoffe jedenfalls, dass Papst Leo XIV. im amerikanischen Raum eine wichtige Rolle spielen wird, insofern er sich gewissermaßen "entpolitisiert" und das Prophetische des Evangeliums wieder stärker in den Mittelpunkt rückt. Und genau deswegen, glaube ich, wird er in bestimmten Kreisen der US-Gesellschaft und Politik auch unbeliebt bleiben, während es bei vielen Gläubigen ein Aufatmen geben wird.

Kann es etwas Besseres geben zum Schluss dieses Podcast zum Thema Säkularisierung, als mit Papst Leo XIV. zu enden...? Vielen Dank Ihnen beiden für dieses Gespräch. - Und ich hoffe, auch Sie als Hörer fanden das spannend und inspirierend. Bleiben Sie uns gewogen, lassen Sie uns ein paar Sterne da und empfehlen Sie uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Henning Klingen.