Eh schon alles gesagt? Wie und warum das Neue Testament beforscht wird

Foto: Bild von Pexels auf Pixabay

Podcast vom 13. Juli 2023 | Gestaltung: Henning Klingen*

Die Bibel, das berühmteste ungelesenste Buch der Bücher, soll heute im Fokus unseres Podcasts "Diesseits von Eden" stehen. Und zwar speziell der Blick auf das "Neue" oder auch Zweite Testament. Unter Studierenden scheiden sich am Thema Exegese, Bibelwissenschaften, die Geister: Den einen ist es ein furchtbar trockener Stoff. Textkritik, Philologie, historisch Kritische Analysen… - den anderen ist es das einzige – neben dem Fach Kirchengeschichte -, was man wirklich wissenschaftlich nennen kann. Forschend nah am Urtext, dem auf der Spur, was die ersten Christen dachten, taten, glaubten.

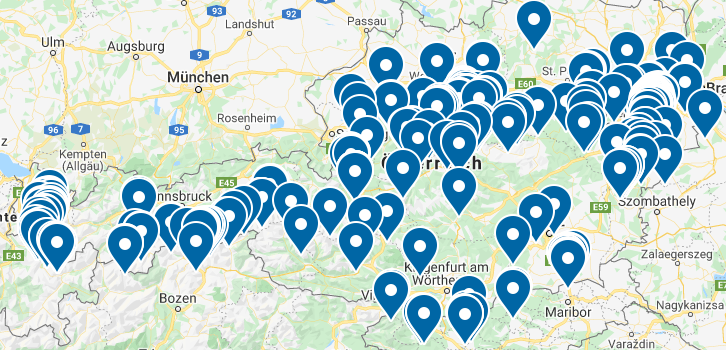

Alles zusammen aber nicht unbedingt ein Sommerthema. Für Studierende. Die haben ja gerade eh gerade Ferien. Aber dann doch wieder ein Sommerthema für fast 400 WissenschaftlerInnen, die in diesen Tagen – nämlich Ende Juli – in Wien zu einer großen, zu DER weltweit größten Tagung der Neutestamentler zusammenkommen. Zum 77. General-Treffen der "Studiorum Novi Testamenti Societas". Der Gemeinschaft der NT-Forschenden.

Mit den beiden Hauptinitiatoren hier vor Ort habe ich mich heute an der Uni Wien verabredet – es sind Prof. Markus Öhler von der evang.theol. Fakultät und Prof. Markus Tiwald von der kath.-theol. Fakultät. Beides Fachkollegen. Herzlich willkommen. Vielleicht zunächst mal ganz dumm gefragt: der Kanon der Bücher des NT besteht seit rund 1.600 Jahren in heutiger Gestalt. Was gibt es da eigentlich noch zu beforschen? Ist nicht alles schon gesagt…?

Öhler: "Also eine klassische Forschungsfrage ist nach wie vor die Frage, was eigentlich der Text des Neuen Testaments ist? Denn der griechische Wortlaut ist nicht fix. Wir diskutieren immer noch darüber bei bestimmten Stellen, ob das tatsächlich der griechische Text ist, den Paulus oder die Evangelisten geschrieben haben. Allein daran zeigt sich schon, dass es ein Forschungsthema ist. Ein zweites ist natürlich das, dass jede Gesellschaft, jede Zeit ihre Texte, ihre Traditionen anders liest, anders versteht, anders in ihre eigene Kultur integriert. Und das passiert beim Neuen Testament natürlich ganz besonders, weil es eben so weitverbreitet ist, so ein wichtiges Buch ist. Wir lesen heutzutage nicht mehr das Neue Testament mit den Augen von vor 50 Jahren, sondern haben durchaus unterschiedliche Ansätze entwickelt. Und das wird bei den kommenden Generationen auch so sein. Und die werden vielleicht auch manchmal zurückschauen und sagen: Was haben die damals eigentlich gemacht...?"

Das heißt, das, was Sie heute an neutestamentlicher Forschung machen, ist etwas anderes, als was ein Martin Luther gesagt, gemacht, gedacht hat über das Neue Testament...?

Öhler: "Ja, das könnte man so sagen. Natürlich gibt es Überschneidungen. Also die philologische Frage, welche Bedeutung haben die Wörter eigentlich? - Das ist für uns wie für Martin Luther oder auch Augustin ein wichtiges Thema gewesen. Origenes könnte man da auch noch nennen, aber der Zugang dazu und die Methodik der Interpretation, das Einordnen in den antiken Kontext, aber auch in die gesellschaftlichen Fragen der Gegenwart ist natürlich etwas völlig anderes, als es vor 500 Jahren war."

Tiwald: "Ganz faszinierend wird es natürlich, wenn man die Faces behind the Stories beachtet, also wenn es dann wirklich an die Personen geht, die hinter dem Neuen Testament stehen. Einen Jesus und einen Paulus interpretieren wir heute tatsächlich anders, als das zur Zeit meines eigenen Grundstudiums noch der Fall gewesen ist. Und da hat es tatsächlich ganz große Änderungen gegeben, nämlich in der Frage des jüdisch christlichen Dialoges. In den letzten 20, 30 Jahren hat sich auch geistig sehr viel geändert. Man ist draufgekommen, dass das Judentum zur Zeit der Zeitenwende ein sehr buntes Judentum gewesen ist, das frühe Judentum noch nicht das rabbinische Judentum. Und dass aus dieser bunten Gemengelage dann eigentlich das spätere rabbinische Judentum, aber auch das beginnende Christentum herausgewachsen ist und dass Personen wie Jesus, Johannes der Täufer, Paulus, aber auch die ganzen ersten Apostel da eigentlich noch in diese bunte Gemengelage sehr gut hineinpassen. Das bedeutet eigentlich, dass auch unsere Geschichtsbücher umgeschrieben werden müssen. Ich bin auch groß geworden mit der These. Das mit der Synode von Jabne im Jahre 90 nach Christus bereits die Trennung zwischen Christentum und Judentum vollendet gewesen wäre. Heute wissen wir, dass das ein Prozess gewesen ist, der wesentlich länger gedauert hat, während wir im Mittelalter natürlich noch fix davon ausgegangen sind, dass Jesus der erste Christ gewesen ist. Dann kommt man schon langsam irgendwann im 19. Jahrhundert drauf, dass das so nicht funktioniert. Dann im 20. Jahrhundert noch mehr. Dann sagt man ja, Paulus ist der Erste gewesen, denn Jesus, der gehört noch zum Judentum. Aber der Paulus ist jetzt der Begründer des Christentums gewesen. Das funktioniert so auch nicht mehr. Und wir sehen ganz einfach, dass es fließende Übergänge gewesen sind, wo bis heute diskutiert wird. Wann hat denn dieses Ding auf der Welt, also die Trennung der Wege zwischen Judentum und Christentum, tatsächlich stattgefunden? Und wir sehen, dass es da keine fixe Trennlinie gibt. Manche dieser Prozesse sind auch im vierten, fünften Jahrhundert noch nicht abgeschlossen gewesen."

Prof. Markus Tiwald

Was macht die Bibel zu einem heiligen Text?

Und was macht denn dann, wenn es so fließend ist, wenn es so beweglich ist, die Bibel zu einem heiligen Text? Also was ist der Unterschied zwischen einem sakrosankten Text und einem heiligen Text?

Tiwald: "Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, beide Sachen zu verbinden. Eine konfessionell gebundene Theologie auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch ein religionsforschender Zugang, der übergreifend ist. Wenn ich jetzt natürlich mit jüdischen Kolleginnen und Kollegen in einer Tagung zusammen sitze, dann kann ich natürlich nicht wissenschaftlich gestützt behaupten, dass Jesus die zweite göttliche Person ist. Da muss ich ganz einfach in die Bibel zurückgehen. Und interessanterweise ist die historisch-kritische Forschung hier tatsächlich auch etwas, was Brücken schlägt zwischen den unterschiedlichen Konfessionen. Zwischen evangelisch und katholisch trennt uns heute, eigentlich würde ich sagen, überhaupt nichts mehr in der Bibelwissenschaft. Es gibt andere Herangehensweisen, es gibt andere Glaubenskontexte, wo man dann später in einer anderen Art und Weise weiter gelesen und weitergedacht werden. Aber auch mit jüdischen Kolleginnen und Kollegen bin ich einer Meinung über das, wie wir den historischen Jesus und auch seinen Zugang zur damaligen Zeit interpretieren."

Markus Öhler hat gerade schon ein bisschen skeptisch geschaut bei der Frage, ob es tatsächlich so gleich ist...

Öhler: "Also ich würde gern nochmal auf die Frage eingehen: Was unterscheidet einen heiligen Text von dem historischen Text? Ich glaube heilig wird der Text dadurch, dass er von einer Gemeinschaft als heilig betrachtet wird, also dass die Kirche, die Kirchen, die Texte lesen, dass sie sie am Sonntag gepredigt bekommen, dass sie für sich daraus Weisungen, Anregungen, Trost etc. entnehmen können, das macht die Texte heilig. Sie werden also durch Lesen der Gemeinschaft heilig. Historische Texte sind sie auf jeden Fall. Also sie sind in einem konkreten Zeitraum entstanden, und da haben sich Leute hingesetzt und haben gemeint, für ihre Zeit etwas schreiben zu wollen. Und dadurch, dass die Kirchen durch die Kanonisierung Prozesse hindurch sich irgendwann mal gesagt haben: Ich möchte oder wir wollen, dass diese Texte für uns dauerhaft Bedeutung haben. Dadurch sind die für uns heilige Texte geworden. Aber sakrosankt sind sie natürlich überhaupt nicht. Dann zur Frage, was den Unterschied zwischen katholischer und evangelischer Exegese angeht: Ich würde auch sagen, es gibt ein breites Feld der Übereinstimmung im Zugang. Seit dem Zweiten Vatikanum hat sich das ja wirklich sehr stark aufeinander zu entwickelt. Natürlich gibt es Fragen, die man vielleicht aus der jeweiligen konfessionellen Perspektive anders angehen würde. Es ist auch im Studium zum Beispiel so, dass Bibelwissenschaft bei uns in der evangelischen Theologie eine viel größere Bedeutung hat als in der katholischen Theologie. Da sind wir einfach dem reformatorischen Erbe verpflichtet, und das prägt dann eben auch den Umgang mit diesen Texten und welche Bedeutung die in der Theologie insgesamt haben."

Aktuelle Forschungsfragen zum Neuen Testament

Was sind denn die großen Baustellen in der neutestamentlichen Exegese heute? Was sind denn die Dinge, an denen heute intensiv gearbeitet wird?

Öhler: "Markus hat schon eines genannt: das Verhältnis zum Judentum ist sicherlich ein ganz, ganz zentraler Aspekte der Forschung. Ein zweites, das ich nennen würde, ist immer noch der religionsgeschichtliche Zugang zum Neuen Testament, also die Einordnung der Texte des Neuen Testaments und des frühen Christentums in den religiösen Kontext der Antike insgesamt, also nicht nur des Judentums, sondern auch der griechischen und römischen Antike, spielt, glaube ich, auch noch eine ganz große Rolle. Ein Drittes, das mir persönlich besonders naheliegt, ist die sozialgeschichtliche Frage, also: Welche sozialen Verhältnisse herrschten eigentlich der Antike und wie bilden sich die im Neuen Testament ab? Das betrifft zum Beispiel den Umgang mit Sklaven und Sklavinnen, aber auch natürlich auch die Rolle von Frauen in den Gemeinden. Ist da tatsächlich eine große Differenz im frühen Christentum, oder ist das nicht eigentlich etwas, was wir aus der Antike, aus anderen Kontexten auch kennen? Da gibt es, glaube ich, noch viel Forschungsbedarf, der sich zum einen dadurch ergibt, dass das in der neutestamentlichen Forschung immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist, weil man sich immer an den großen theologischen Themen abgearbeitet hat. Zum anderen aber hängt es auch damit zusammen, dass in der Geschichtsforschung insgesamt zur Antike, also der alten Geschichte, in der Papyrologie sehr viele neue Ergebnisse auftauchen, die damit zusammenhängen, dass die auch neue Perspektiven haben, aber auch neue technische Mittel, die uns da neue Zugänge eröffnen."

Sind das Forschungsgegenstände, die im deutschsprachigen Raum relevant sind oder die international bearbeitet werden?

Öhler: "Das wird tatsächlich international so bearbeitet. Es gibt sicherlich einen gewissen Unterschied zwischen der amerikanischen Forschung und der europäischen. Unser 'Geschäft' spielt sich ja doch zum größten Teil in der nordwestlichen Hemisphäre ab. Man könnte vielleicht noch Australien und Neuseeland dazunehmen, aber da gibt es schon Differenzen, die eben auch sehr stark damit zusammenhängen, welche gesellschaftlichen Herausforderungen die Leute haben. Also etwa Social Justice: Das kommt aus Amerika daher und regt uns zum Nachdenken an, ist aber jetzt nicht das, wovon wir von alleine draufkommen würden. Bei uns ist noch eher stärker oft die klassische solide Arbeit im Zentrum. Und deswegen ist so eine Tagung, wie wir sie jetzt machen, wo Leute aus aller Welt kommen, auch aus Afrika, aus Asien etc. so wichtig, dass wir da miteinander auch uns austauschen können."

Tiwald: "Hundertprozentige Zustimmung zum sozialgeschichtlichen Zugang! Ich glaube, das ist etwas, was uns beide ganz stark verbindet. Ich kann mich erinnern, dass ich als junger Studierender der Theologie in den 80er-Jahren Gerd Theißen gelesen habe, seine Soziologie der Jesus Bewegung und das ganz faszinierend gefunden habe. Und das sieht man ja eigentlich auch wieder, dass Bibelwissenschaft nicht im luftleeren Raum passiert und dass es eben nicht nur darum geht, jetzt einzelne Texte in Knochenarbeit einzeln zu exegetisieren und runterzuklopfen, sondern dass es letztendlich darum geht, für die Gesellschaft etwas zu bieten. Transformative Humanities nennt man das im Englischen. Also dass ganz einfach auch Geisteswissenschaften etwas Prägendes für unsere Gesellschaft haben, die Gesellschaft zum Positiven auch verändern können. Und da stehen wir in diesem Prozess eigentlich auch mittendrin: Wenn man sieht, dass auch unsere Theologie, unsere Exegese nicht außerhalb von diesen Sachen passiert, sondern in enger, interdisziplinärer Kooperation mit der Soziologie etc. und mit vielen verschiedenen anderen Disziplinen, die es hier eigentlich in den Geisteswissenschaften gibt."

Jetzt habt ihr schon beide ein Thema angetippt, was man auch auf vielen anderen Ebenen verhandeln kann: Das Thema der Relevanz. Was ist die Relevanz des Themas, das ihr bearbeitet? Wenn ich über ethische Fragen nachdenke, über Sozialethik oder über solche Dinge, dann kann ich schnell Relevanz aufzeigen. Wie macht man das beim Neuen Testament? Wie zeige ich da die Relevanz neutestamentliche Forschung für gesellschaftliche Fragen auf?

Tiwald: "Menschen ändern sich eigentlich in 2.000 Jahren nicht sonderlich stark. Wir wissen ganz einfache Entwicklungsprozesse, evolutive Prozesse, das sind 2000 Jahre, nur ein kleiner Wimpernschlag. Das, was sich ändert, ist die Textgestalt. Aber die Botschaft der Bibel ist bis zum heutigen Tag aktuell, weil sie ganz einfach vom Menschen in kritischer Art und Weise geschrieben worden ist. Aber wir müssen sie in die Sprache der heutigen Zeit übersetzen. Wenn ich die Religionskritik oder die Religionsphilosophie eines Philo von Alexandria betrachte, eines jüdischen Denkers in Alexandria zeitgleich mit Jesus und mit Paulus, ist das eigentlich bahnbrechend, was in der damaligen Zeit passiert ist. Und ich sehe da gewisse Parallelen dann zur Aufklärung, die wir haben, wo es darum geht, wie hat eine aufgeklärte Religion funktioniert: Welche Reinheitsvorschriften müssen wir halten, welche können wir über Bord werfen? Das ist doch genau der gleiche Prozess, in dem sich momentan die katholische Kirche im synodalen Prozess befindet. Was sind tragende Säulen unseres Glaubens und was können wir entfernen? Das Faszinierende hinter all dem ist dann letztendlich, ich glaube bei katholisch wie protestantisch doch auch eine lebendige Begegnung mit dieser faszinierenden Person Jesus von Nazareth und der faszinierenden Person des Paulus, wo man dann doch irgendwie sagt, da ist doch ein persönlicher Glaube dahinter. Und das ist auch etwas, was trägt, unterstützt. Aber wie kann dieser Glaube zeitgemäß und aktuell auch in die heutige Zeit transferiert werden?"

Öhler: "Ich würde da ansetzen bei der Gemeinschaft, für die diese Texte wichtig sind. Wir bilden Pfarrerinnen und Pfarrer aus; und ich selbst erlebe das in meiner Pfarrgemeinde, dass das Auslegen dieser Texte und das Aktuell-Machen der Botschaft dieser Texte eine sehr lohnende Sache ist - und zwar nicht nur für den, der redet, sondern vor allem auch für die, die zuhören und die daraus erkennen können, dass bestimmte Lebensfragen im Neuen Testament auf eine Weise diskutiert werden, die auch heute noch tragfähig ist. Das gilt etwa auch für Fragen zur Sterbe-Ethik, Fragen zu Klima etc. - auch da bietet eine neutestamentliche Perspektive gute Antworten - für die Menschen in der Kirche, aber auch für jene außerhalb, in der Gesellschaft, wenn die Kirchen sie tatsächlich ernst nehmen würden."

Öhler: "Ich würde da ansetzen bei der Gemeinschaft, für die diese Texte wichtig sind. Wir bilden Pfarrerinnen und Pfarrer aus; und ich selbst erlebe das in meiner Pfarrgemeinde, dass das Auslegen dieser Texte und das Aktuell-Machen der Botschaft dieser Texte eine sehr lohnende Sache ist - und zwar nicht nur für den, der redet, sondern vor allem auch für die, die zuhören und die daraus erkennen können, dass bestimmte Lebensfragen im Neuen Testament auf eine Weise diskutiert werden, die auch heute noch tragfähig ist. Das gilt etwa auch für Fragen zur Sterbe-Ethik, Fragen zu Klima etc. - auch da bietet eine neutestamentliche Perspektive gute Antworten - für die Menschen in der Kirche, aber auch für jene außerhalb, in der Gesellschaft, wenn die Kirchen sie tatsächlich ernst nehmen würden."

Das NT und die Frauenfrage

Gerade eben fiel schon zweimal das Thema Frauen bzw. ging es um Forschung zu Frauen im Kontext der Bibel. Nun ist ja gerade genau dieses Thema Frauen und auch Machtmissbrauch beides zusammen gesehen eines der großen Themen momentan, die die Kirche gerade im deutschsprachigen Raum zerbröseln lässt. Kann da das Neue Testament denn irgendwas Positives beisteuern, um dieses Zerbröseln zu stoppen? Denn böse gesagt haben wir ja biblisch betrachtet einen Club alter weißer Männer. Nur hin und wieder wird eine Frau angeführt - die Frauen am Grab etwa -, um zu zeigen, dass Frauen biblisch ja doch was zu sagen hatten...

Tiwald: "Also interessant ist die Religionskritik, die Strabon, ein Geschichtsschreiber und Geograph, in der Antike bereits über das Judentum äußert, wo er sagt: Mose hat eigentlich eine Religion der Freiheit begründet, und danach sind aber in das Priesteramt Dämonen-Gläubige und tyrannische Menschen gekommen, die das Ganze dann in die Enge geführt haben. Heute würden wir sagen, es sind psychisch kranke Menschen gewesen. Das Thema Missbrauch in der katholischen Kirche ruht laut Studien auf zwei Komponenten: auf psychischer Unreife und auf Machtstrukturen, die so etwas begünstigen. Die Analyse von Strabon damals war also gar nicht so falsch. Und: biblisch betrachtet hatte Jesus ein völlig unverkrampftes Verhältnis zu Frauen gehabt. Sie sind mit ihm mit gewandert, sind auch ausgesendet worden als Apostel. Auch bei Paulus war die Hälfte derjenigen, die mitarbeiteten und sich für das Christentum mühten, bereits Frauen. Also man kann hier eigentlich sagen: in den Anfängen hat es eine Genderparität gegeben und es wäre doch schön, wenn wir solche Anfänge noch einmal revitalisieren könnten. In der evangelischen Kirche ist uns das ja vorgemacht worden. So könnten solche Ansätze auch in der katholischen Kirche eine gewisse Öffnung ermöglichen. In der katholischen Kirche geht es immer ein bisschen langsamer, aber eigentlich ist es doch erfrischend zu sehen, dass das Neue Testament hier ganz peppig Impulse bietet und mit neutestamentlicher Begründung die Kirche die Möglichkeit hätte, den Kopf aus der Schlinge hinauszuziehen, in die sie ihn ohne Not hineingesteckt hat."

Öhler: "Gut, im Protestantismus hat es auch 450 Jahre gedauert, bis wir Pfarrerinnen gehabt haben... Ich als Protestant habe allerdings inzwischen eine leicht andere Perspektive darauf, weil ich denke: wenn wir die Bibel lesen, wenn wir das Neue Testament lesen, dann gewichten wir. Du hast jetzt die Traditionen genannt, die wichtig sind - Jesus und Paulus und die Gemeinden. Aber es gibt eben auch Stellen im Neuen Testament, die ausdrücklich Frauen in den Hintergrund drängen, die in einer Zeit entstanden sind, in der das Christentum größer und vielfältiger geworden ist und wo versucht worden ist, das Ganze irgendwie zusammenzuhalten und wo die damals herrschenden gesellschaftlichen Werte plötzlich viel wichtiger waren als in den Anfängen. Und dann man wählt aus bestimmten Stellen aus. Und das zeigt eigentlich auch, dass es immer auch darum geht, wie wir heute mit diesen Texten umgehen. Also es geht nicht nur darum, darauf zu hören, was uns die Texte selbst sagen, sondern auch um die Frage: Wie stellen wir uns jetzt zu dieser Botschaft? Und welche von diesen Aussagen sind für uns jetzt relevant in unserem Kontext und welche nicht? Dafür muss ich sie zuerst einmal verstehen. Das ist die Aufgabe der neutestamentlichen Exegeten. Aber dann muss die Kirche oder jeder einzelne Gläubige für sich entscheiden: Welches dieser Dinge ist für mich tatsächlich wichtig? Was macht mein Leben reicher, besser und ist für die anderen, mit denen ich in Gemeinschaft lebe, hilfreich und aufbauend."

Tiwald: "Völlige Zustimmung! Es gibt in der Bibel, im Neuen Testament natürlich ganz unterschiedliche Traditionsstränge. Und es ist richtig: Es wird immer schon unterschiedlich gewichtet. Daran sieht man, dass die Bibel kein monolithisches Buch ist, sondern viele verschiedene Traditionen, Sichtweisen, auch Konflikte, sich darin abbilden. Das Schöne ist, dass es mir damit doch Handlungsräume für die heutige Zeit eröffnet und Identifikationsbilder vorgibt. Gefährlich wird es für mich dann, wenn eine einzelne Deutung absolut gesetzt wird und gesagt wird: nur so darf es sein und alle anderen Entwicklungen sind falsche Entwicklungen. Oder sagen wir so: es führt dazu, dass man nicht mehr sagen kann, wir dürfen es nicht, weil es Jesus auch schon nicht so getan hat. Da muss man sagen: Jesus hat eine größere Freiheit gehabt, und die haben wir in der Bibel auch. Also ich darf mich nicht mehr ausreden auf die Bibel und sagen, weil es das in der Bibel angeblich nicht gegeben hat, dürfen wir es auch nicht. Sondern ich kann sagen: die Bibel eröffnet solche Möglichkeiten. Ob ich diese Möglichkeiten für die heutige Zeit dann aktualisiere oder nicht, ist dann die Entscheidung des Einzelnen, der mit der Bibel umgeht, aber auch einer Gemeinschaft, die dann sagt: Diese Texte und auch diese Deutungen gelten für uns als verbindliche oder als wertvolle Beiträge."

Kanonische Exegese: Weiterhin ein Streitfall?

Zu diesen Deuteschienen, die du jetzt angesprochen hast, gab es ja vor einigen Jahren eine Diskussion - angestoßen durch den damaligen Papst Benedikt XVI. Der hat ja drei Jesus Bücher geschrieben und darin sich stark gemacht hat für eine sogenannte 'kanonische Exegese', in der es darum geht, bei der Bibelinterpretation stets den Kanon insgesamt im Blick zu haben und den Text nicht nur historisch-kritisch zu zerlegen. Ist das eine virtuelle Debatte oder ist das etwas, mit dem man heute im Neuen Testament in der Forschung auch noch zu tun hat?

Tiwald: "Also zunächst einmal waren das natürlich Entwicklungen, die im Überschwang der 60er, 70er Jahre hier Platz gegriffen haben. Hier ist Benedikts Replik noch ein bisschen dem Stand dieser Jahre geschuldet. Da hat sich schon sehr viel weiterentwickelt. Und sowohl von katholischer als auch von evangelischer Exegese wird heute gesagt: Wir dürfen den Jesus der Historie und den Christus des Glaubens nicht auseinanderreißen, weil beide etwas miteinander zu tun haben. Kanonische Exegese kann da natürlich sehr viel bedeuten: Für manche ist es zu so etwas wie einem Feigenblatt geworden, die historisch-kritische Exegese auszuhebeln und dann zu sagen: Die brauchen wir gar nicht mehr. Wir lesen die Bibel so, wie sie von der katholischen Tradition her immer gelesen worden ist. Nur dann kommt man drauf, dass es 'die' katholische Tradition gar nicht gibt und dass es auch im Kanon ganz unterschiedliche Traditionen und Zugänge gibt. Also selbst der Kanon der Bibel spricht ja nicht nur mit einer Stimme, sondern mit vielen verschiedenen Stimmen. Und beim 'Canonical Approach' ist ebenfalls wichtig, dass ich auch das Judentum dazu rechne. Denn Kanon bedeutet ja einfach nicht nur das Neue Testament, sondern die hebräische Bibel und die christliche Bibel, die jüdische Bibel und die christliche Bibel. Und beide gehören zusammen. Und damit sind wir eigentlich auch wieder bei einem religionsverbindenden Ansatz, der fragt, was denn die großen geistesgeschichtlichen, aber auch religions- und sinnstiftenden Traditionen sind, die da dahinterstehen."

Also eine moderne neutestamentliche Forschung kommt nicht ohne ein gerüttelt Maß an alttestamentlicher Exegese aus...

Tiwald: "Ich würde sagen: Es ist die Basis, auf der wir stehen. Das ist jetzt natürlich auch wieder die Frage, die wir am Anfang angesprochen haben. Ich persönlich sehe es so, dass das ganze Neue Testament ein Buch ist, das eigentlich nur aus dem Judentum heraus verständlich ist."

Öhler: "Also ich stimme dem vollkommen zu. Ich denke, es ist wirklich auch ganz wichtig zu sagen: Es gibt die hebräische Bibel, die für uns unbezahlbar wichtig ist und bleibt. Aber es gibt eben auch die griechische Septuaginta, die bei uns immer wieder mal in den Hintergrund rückt. Aber das ändert sich auch und da gibt es auch eine Weiterentwicklung und ein neues Verstehen davon, wie wichtig das ist. Ich wollte aber auch noch was zur Frage der kanonischen Lektüre sagen: das ist natürlich ein theologisches Phänomen, d.h. es spielt sich nur innerhalb der Theologie ab. Jemand von außerhalb würde nicht verstehen, was da eigentlich passiert. Und das isoliert. Also wenn man nur kanonische Exegese macht, dann isoliert man sich von den Wissenschaftszugängen, die an den Universitäten stattfinden. Ich könnte nicht mit einem Althistoriker zusammenarbeiten, wenn ich sage, man muss das aber kanonisch lesen. Ich kann mit ihm nur auf Augenhöhe zusammenarbeiten, wenn wir dieselben Methoden anwenden - und das sind historisch-kritische Methoden."

Mit Blick auf die Uhr habt ihr jetzt noch mal die Chance, zum Ende die Werbetrommel zu rühren für die Tagung - auch wenn es eine nicht öffentliche Tagung ist. Die Tagung steht ja unter keinem Generalthema, sondern es sind sechs Tage dichtes Programm mit relativ generellen Themen. Etwa 'Probleme neutestamentlicher Theologie' oder 'Gott im Neuen Testament' habe ich mir angeschaut. Was kann man denn da exemplarisch erwarten, wenn man sich dort reinsetzen würde? Wo würdet ihr sagen, rappelt es...?

Öhler: "Also ich würde mal sagen, thematisch kann es bei dem einen oder anderen Thema schon rappeln. Es kann auch sein, dass man hier und da das Gefühl hat, das haben wir schon mal gehört und das ist jetzt nichts besonderes Neues. Aber das Besondere daran ist eigentlich, dass ein Teil der Creme de la Creme der exegetischen Wissenschaft aus aller Welt zusammenkommt - und zwar ganz breit. Da kommen Orthodoxe dazu, da kommen Leute mit einem afrikanischen, asiatischen Hintergrund, die noch mal andere Perspektiven darauf einbringen, so dass das eigentlich Spannende an der Tagung neben den Vorträgen vor allem die Gespräche in den Pausen sind. Wir haben auch Seminare - und darin steht die Diskussion im Vordergrund. Also dass man da wirklich die Möglichkeit hat, über konfessionelle Länder-, Kulturgrenzen hinaus miteinander zu diskutieren. Das ist schon eine tolle Sache, muss ich sagen und ich bin ein begeisterter Teilnehmer an diesen Tagungen."

Tiwald: "Faszinierend ist, wie Markus gesagt hat, dass man die ganzen Hotshots international, also diejenigen, die man aus Büchern oder Traktaten kennt, dann auch ganz persönlich mal bei einem Glas Wein kennenlernt und sich gemütlich zusammensetzt beim Heurigen oder vielleicht mal in einer Kaffeepause ein Plauscherl hat. Und man kommt dann drauf, dass die Leute ganz unkompliziert sind - je gescheiter und renommierter ein Forscher ist, desto unkomplizierter ist er bzw. sie dann interessanterweise auch, weil diejenige, die wirklich was können, die müssen es nicht in die Auslage stellen. Und man versteht dann ihre wissenschaftlichen Texte auch besser, weil man ihren Zungenschlag erkennt, wie er so durch die Texte, durch die Bücher hindurch spürbar ist. Und es ist einfach faszinierend, international 400 von den wichtigsten Forschern an einem Fleck zu haben."

Tipps für angehende (NT-)Studierende

Wie lauten denn abschließend drei, vier Ratschläge von Experten wie euch an Studierende, die sich erstmals mit der Bibel wissenschaftlich befassen? Gibt es da Do's und Don'ts, was man unbedingt machen sollte, wenn man sich der Bibel wissenschaftlich nähert?

Tiwald: "Ich würde sagen, ganz unvoreingenommen mal hineinzulesen ins Neue Testament und einfach mal zu sehen, wie faszinierend der Text ist. Weil - und das ist ja auch eine protestantische Überzeugung - die Bibel sich selbst auslegt. Und das tut sie tatsächlich. Es ist überfrachtet natürlich mit 2.000 Jahren Kirchengeschichte, mit unseren eigenen Vorstellungen, die wir herantragen. Aber den Jesus und den Paulus einfach mal persönlich reden zu lassen, das ist ganz einfach faszinierend."

Öhler: "Also Griechisch lernen würde ich schon sagen. Zumindest so weit, dass man schauen kann, was steht da eigentlich? Das ist das wirklich Spannende daran: dass man erkennt, dass alle interpretieren und dass man selbst auch interpretieren kann. Jeder Übersetzer, jede Übersetzerin, jeder Professor, jede Professorin, jeder Prediger, jede Predigerin interpretieren einen Text. Und ich kann mir diesen Text selbst anschauen. Und wenn ich Griechisch gelernt habe, kann ich versuchen, selbst herauszufinden, was es ist, und dabei völlig unvoreingenommen von Theologie zu sein. Das finde ich total spannend, nicht zu sagen: 'Ich möchte gerne, dass der Text dieses oder jenes sagt', sondern einfach nur zu verstehen versuchen, was steht da eigentlich? Und dann zu staunen und zu merken: So einfach ist die Sache nicht. Man muss da vielleicht noch ein bisschen mehr drüber nachdenken, als es uns oft erzählt wird..."

Staunen und ein bisschen mehr darüber nachdenken: das ist doch eine schöne Empfehlung zum Ende unseres Podcasts über das Neue Testament und über die Tagung, die in diesen Tagen an der Uni Wien stattfindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen, abonnieren Sie uns gerne oder empfehlen Sie uns weiter!